みすヾ飴の名前の由来

古来より「みすゞ」とは信濃の国を表す枕詞(まくらことば)として親しまれてきました。

その「みすゞ」とはスズタケのこと。さわやかな大気と清冽な川の流れ、ゆたかな自然に抱かれた信濃の国を表しています。

私たちは、その名に寄せて、ゆたかに育まれた自然の風味をそのままに、お届けする菓子作りの心を込めました。

すずたけ(篠竹)

ササの一種。ブナの林下に群生する。

高さ1~3メートル。鞘は往々紫色を帯び平滑。

7月頃まれに茎頂に被針状の小穂を生ずる。

花後実をつけたのち枯れる。スズ。ミスズダケ。

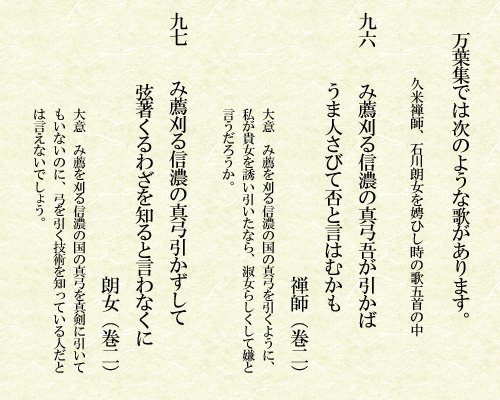

万葉集では次のような歌があります

この二首にある「み薦」を、江戸時代の国学者の大家である荷田春満(かだのあずままろ)と賀茂真淵(かものまぶち)が「みすゞ」と読んだことから、江戸時代以降広く「みすゞかる」が信濃の国の枕詞として定着しました。

こぼれ話ですが、昭和中期に国文学者である武田祐吉が「み薦」を「みすゞ」と読むのは誤読であり「みこも」と読むのが正しいと提唱し、現在では「みこもかる」の読みが学術的には通説となっています。しかし、「みすゞかる」には古風な美しい響きがあり、万葉の時代を想起させるにふさわしいため、信濃の国の枕詞として現在でも親しまれ続けています。

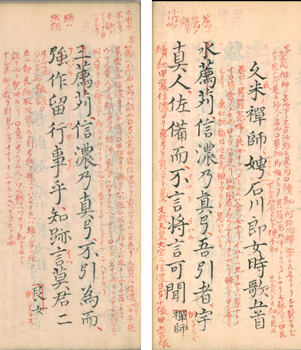

(出典:国立国会図書館書誌データより抜粋)

「水薦」「三薦」に打ち消し線が引かれ、「薦ハ篶ノ誤リ」「小竹ノコト也」と注釈がある。

みすゞかる信濃の国のみすゞ飴

銘菓みすゞ飴が産声を上げたのは、明治時代末期。水飴と寒天で作る伝統的な翁飴に、果物を練り込んだ新種の翁飴として誕生しました。

そしてこの新しいお菓子を、フルーツ王国である信州を代表するにふさわしいという自負から、初代社長飯島新三郎が信濃の国の枕詞を冠して「みすゞ飴」と名付けたのです。

![みすゞ飴[みすず飴]本舗飯島商店|国産果実のお菓子・ジャムの老舗店](https://misuzuame.com/cms/wp-content/themes/misuzuame_theme/assets/img/logo_new.png)