飯島商店の歴史

明治時代初期までの飯島商店(1816~1899年ごろ)

飯島商店の母体になったのは、江戸時代から明治初期にかけて北国街道沿い、現在の位置から2kmほど離れた柳町で穀物商を営んでいた「油屋」という商家です。

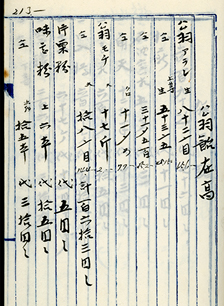

古地図に残る江戸時代の飯島商店

文化13年(1816年)の原町屋敷割図(上田市立図書館所蔵)の柳町部分を拡大したものです。

写真中央にある「油屋忠八」が、新三郎の高祖父である飯島忠八です。江戸時代の商家では、「油屋」のような屋号を名字の代わりに使っていました。

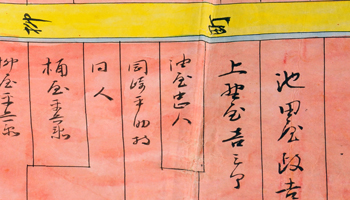

飯島商店(油屋)の歴代当主

飯島商店の歴代当主です。

店の最古の記録が文化13年ですので、現在のところこれを創業年としています。現社長で七代目となります。

なお、二代目から四代目まで「才治」の名が続くのは、襲名制をとっていたからです。

そして幕末、明治維新の日本動乱期を経て、上田にも文明開化の波が押し寄せて来ます。 明治21年、全国一の蚕種(蚕の卵)の産地として発展著しかった上田に鉄道(信越線)が開通し、新道(現在の松尾町通り)が開発されました。

当主だった才治(新三郎の父)は、これからの交通は鉄道を中心としたものになると考え、開通と同じ明治21年に上田駅前の現在の位置へと店を移転しました。

柳町から移転した当時の店舗

明治42年1月の初荷の写真です。

消防士に扮した社員の仮装行列のバックに映っている建物が、旧店舗です。大正時代に建て直された現在の洋風建築とは違い、表屋造りの純和風な建物でした。

なお、写真の左で赤ん坊を抱いているのが、初代社長の飯島新三郎です。

会社化と、飴屋への業種転換(1900~1911年ごろ)

才治の予想通り、間もなくして信越線は長野県と東京を繋ぐ大動脈となりました。鉄道を活用し、東京方面との雑穀の取引が増えて行きます。

そんな折の明治33年、東京深川近郊で洪水が起こり、広範囲の水田が水没して売り物にならない大量の冠水米が発生してしまいました。 何とか農家を助けて欲しいと相談されたのが、当時21歳にして新進気鋭の五代目当主、飯島新三郎です。考えた末に思いついたのが、冠水米からデンプンを精製し、それを原料にして水飴を製造することでした。

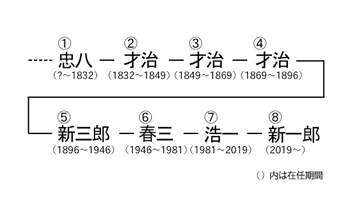

大正期の法被

当時の制服として使用していた法被です。上の初荷の写真でも、似たデザインの法被を着用していたことが確認できます。

当時の水飴製造現場

左に水飴を煮詰める蒸気釜が7基、右には製造した水飴を詰める樽が積まれています。

飯島商店の水飴は「蒸気水飴」というブランドで売り出していました。蒸気釜は当時欧米から入って来たばかりの先進技術で、それによる高品質な水飴作りは大きなセールスポイントだったのです。

その水飴の売り先として目を付けたのが、当時創業したばかりの森永製菓のミルクキャラメルでした。キャラメルの主原料が水飴だからです。 しかしまだ洋菓子に馴染みの無い当時のこと、まずはキャラメルの普及と拡販が急務でした。 新三郎自ら東京に出向き、森永製菓創業者の森永太一郎とともにリヤカーを押してキャラメルを売り歩いたというエピソードも伝わっています。

新三郎の見込み通りに、ほどなくしてミルクキャラメルは大ヒットし、森永製菓は急成長。原料水飴下請けの飯島商店も急速に規模を拡大することとなります。

これが米屋から飴屋、そして伝統的な個人商店「油屋」から近代的な会社組織「飯島商店」への転換点であり、飯島商店の初代社長に新三郎が就任しました。

飯島新三郎(1879~1961)

父才治の死により当主となった時、新三郎は16歳。

早くからその辣腕を発揮し、飯島商店のみならず、旅館事業、10銭ストア(現在の100円ショップにあたる)、ガス事業、鉄道事業、鉱山事業など、多岐にわたる事業へと精力的に取り組みました。

また、公共活動にも熱心に取り組み、遊郭に転売されていた上田城の櫓を買い戻して元の位置に戻す市民運動(上田城址保存会) の先頭に立って成功させ、また、市内の学校や児童療養所の設立と存続に尽力するなど、現在の上田の礎を築きました。

みすゞ飴の誕生(1912年ごろ~)

新三郎は水飴での成功だけで満足していませんでした。 それは、時を越えてお客様に愛していただける製品とは、信州ならではの製品でなければならないという思いです。あらかじめ翁飴(水飴と寒天で作った乾燥ゼリー菓子)の製造に着手していた新三郎は、この翁飴に信州特産の果物を加えた新種の翁飴を明治の末に発売しました。これが原型となり、みすゞ飴となっていきます。

美しく古風な響きのある「みすゞ」とは信濃国の枕詞です。発売と同時にみすゞ飴は本物志向の味覚を追求したお菓子として爆発的にヒットし、信濃の国を代表する甘露としてまたたく間に全国へとその名を知られていったのです。

これを契機にして、飯島商店は原料水飴下請け会社から脱却し、大正8年に株式会社化しました。

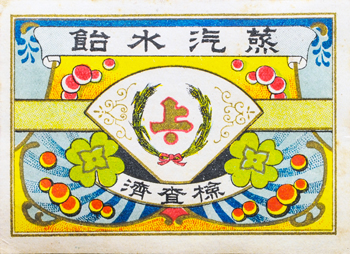

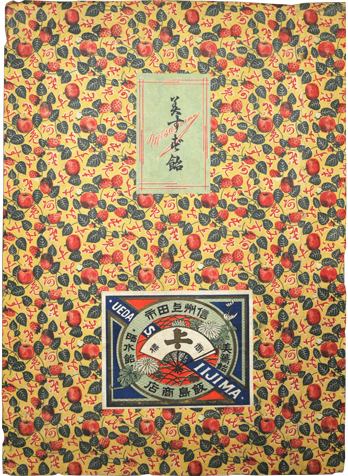

大正期のみすゞ飴のパッケージデザイン

当時のみすゞ飴はあんず、りんご、いちごの3種類でした。

パッケージのデザインにて「美篶飴」「美すず飴」「みすず阿免」の3つの表記が確認でき、当時はみすゞ飴の表記に色々なパターンがあったことが分かります。 また、「上」の下に点がついたマークは「じょうぼし」と言って、飯島商店の屋号です。

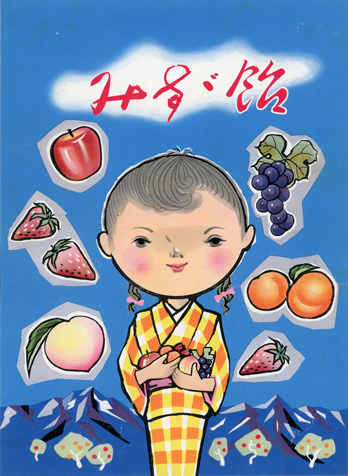

昭和中期のみすゞ飴のパッケージデザイン

当時あった缶入りタイプのみすゞ飴のパッケージデザインです。従来のあんず・りんご・いちごに、ぶどうとももが加わった5種類の味になりました。

また、キャラクター「みすゞちゃん」が戦後に登場し、デザインもカラフルでバリエーション豊かになりました。

ジャムの製造を開始(1930年ごろ~)

大正時代から昭和初期にかけて、飯島商店は羊羹や味噌など次々と新商品を出していきました。その中でも最大のヒットとなったのが、戦前の昭和初期に作り始めたジャムです。

戦前からの歴史を持つジャム屋は長野県下にはほとんど現存しておらず、今や飯島商店は屈指の老舗ジャム屋となっています。

飯島商店のジャムは「フレッシュジャム」から「四季のジャム」へとブランド名を変えて行きました。

従来のジャムを超える高品質化を実現したジャムブランドとして、四季のジャムが誕生したのは昭和49年のこと。果実原料の品質に徹底的にこだわるという開発コンセプトは他の市販ジャムとは一線を画したもので、今もその思想を受け継いだ高品位ジャムを作り続けています。

年表

| 1816 (文化13年) | 原町・柳町・田町屋敷割図(上田市立図書館所蔵)に「油屋忠八」の表記が見られる。 これが資料上で確認できる最古の飯島商店の記録である。 |

| 1832 (天保3年) | 初代、飯島忠八没。 |

| 1833 (天保4年) | 穀問屋として「油屋才治」の記録が残る。 |

| 1849 (嘉永2年) | 二代目、飯島才治没。 |

| 1869 (明治2年) | 三代目、飯島才治没。 |

| 1888 (明治21年) | 官設鉄道上田駅の開業に伴い、駅前の現在地に移転。 |

| 1896 (明治29年) | 四代目、飯島才治没。五代目、飯島新三郎が相続。 |

| 1900 (明治33年) | 台風により東京深川で大量の冠水米ができたことにより、これを原料に水飴製造を開始。 その水飴を森永製菓のミルクキャラメル原料として供給したことにより、急速に企業規模を拡大した。 |

| 1910頃 (明治末) | 翁飴の製造を始め、これを原型にして信州特産の果汁を加えて製する「みすゞ飴」の製造を開始した。 (みすず飴は、当初「翁飴」の名で売り出した) |

| 1916 (大正5年) | 東京六本木に東京工場を開設し、水飴製造の拠点とする。同年に工場拡大のため、亀戸に工場を移転。 |

| 1919 (大正8年) | 株式会社化。東京上野の根津神社にて博覧会が催され、蒸気水飴を売った。 |

| 1924 (大正13年) | 社屋を新築。(上田本店として現存する。国登録有形文化財) |

| 1935頃 (昭和初) | ジャムの製造を開始。長野県内に現存するジャム製造メーカーとしては屈指の歴史を持つ。 |

| 1942 (昭和17年) | 移築されて遊郭として使用されていた上田城の二つの櫓が、材木として東京の料亭に売却されるという計画が持ち上がる。 飯島新三郎はこれを憂い、上田城櫓の復元を目指して「上田城址保存会」という市民運動を立ち上げ、自ら副会長兼建築委員長となって運動の先頭に立った。 |

| 1944 (昭和19年) | 戦争激化により、工場を一時閉鎖する。 |

| 1949 (昭和24年) | 上田城櫓再建工事が完了。 全ての経費を市民の寄付で賄うという、完全な市民主導での城の復元事業は全国でも例が無く、事業の先頭に立った新三郎もまた、逸話として語り継がれている。 |

| 1950 (昭和25年) | 戦中閉鎖していた工場を再開する。 空襲によって東京にあった工場や営業所は全て焼失したため、やむなく東京から撤退。 |

| 1951 (昭和26年) | フレッシュジャム発売。六代目、飯島春三が社長就任。 |

| 1970 (昭和45年) | 諏訪倉庫が所有していた繭倉(建築時期 明治29年)を2棟買い取り、修理して事務所棟・作業所棟として使用(国登録有形文化財)。 上田駅前に現存する唯一の繭倉である。 |

| 1974 (昭和49年) | 特選手造りジャム(あんず)発売。 原料果実にこだわったジャムを開発コンセプトとし、これが現在の四季のジャムの原型になった。 |

| 1977 (昭和52年) | 三宝柑ジャム発売。 三宝柑が伐採奨励品目に指定され、衰退の危機にあることを知った飯島浩一は、保存に向けて全力で取り組み、次々と三宝柑の製品を開発した。 |

| 1981 (昭和56年) | 七代目、飯島浩一が社長就任。 |

| 2019 (令和元年) | 八代目、飯島新一郎が社長就任。 |

![みすゞ飴[みすず飴]本舗飯島商店|国産果実のお菓子・ジャムの老舗店](https://misuzuame.com/cms/wp-content/themes/misuzuame_theme/assets/img/logo_new.png)